【ニュースレター・2020年2月号(第62号)】新春講演会 ゲストにNPO法人「ベースボールスピリッツ」奥村幸治理事長をお招きして

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ニュースレター」は毎月15日発行の社外報です。(メルマガ読者には翌日の16日に配信)

日東精工の取り組みや旬のTOPICS、コラムなどお役立ち情報をお届けしています。

今月号はこちら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日東精工新春講演会でNPO法人「ベースボールスピリッツ」

奥村幸治理事長からお話をうかがいました

目標達成のセルフマネジメント

1月18日(土)に日東精工綾部本社にて、新春講演会が開催されました。

当社代表取締役社長材木正己より今年の経営方針、各事業担当役員より事業方針説明のあと、

第2部としてゲストを招いて講演会を実施。中学硬式野球チーム「宝塚ボーイズ」の監督であり、

NPO法人「ベースボールスピリッツ」理事長を務められる奥村幸治さんに講師をお願いいたしました。

奥村幸治理事長のお話からスポーツの世界に限らず、モノづくり、人づくりに応用できるヒントを

たくさん得られましたので、今号ではこの講演の模様をダイジェストにしてご紹介していきます。

イチローに学んだこと、

マー君に教えたこと

奥村幸治さんは、イチロー選手がオリックス時代、まだ若手だったときにイチロー選手の専属打撃投手として、寮も食事もグランドもともにして「イチローの恋人」と呼ばれたことのある方です。その後、阪神タイガース、西武ライオンズなどの打撃投手を経て、アメリカ・大リーグでの学びを重ね、99年に中学硬式野球チーム「宝塚ボーイズ」を結成し強豪チームに育て上げています。

この「宝塚ボーイズ」から名門高校に進み甲子園で活躍、プロの世界に進んだ子どもも多く、教え子のひとりに現在、ニューヨーク・ヤンキースで活躍している田中将大選手(マー君)がいます。今回の講演内容もイチローさん、田中将大選手のエピソードが中心でした。

ルーティンを守ることは

小さな目標を達成させること

奥村さんがホワイトボードに最初に大きく記したのは「運」という文字、そして「プラス」と書き、「目標」「ルーティン」と続きます。目標をもつことが大事だということは、誰もがわかっていることですが、大きな目標でなく、達成しやすいわかりやすい身近な目標をもつことが大事だと言います。

「目標と夢は違います。もちろん、夢も大事。ただ目標設定を高くし過ぎると達成するのに時間がかかるでしょう。うまくいかないときは挫折を味わうことになります。あきらめて努力しなくなる。これもしなければいけない、あれもこれもが増えると、やらされている感じが増えて楽しくなくなってしまいます。明日も野球がしたい、練習がしたい、ワククドキドキを維持していくことが大事です」(奥村さん)。

奥村さんがかつてイチローさんにその源泉になっているものは何かと尋ねたときに「高校時代の3年間、毎日10分間の素振りを欠かさなかった、それが続けられたこと」という答えが返ってきたそうです。「わずか10分?それなら自分もできる」と思う人がいるかもしれません。でも、「ヨッシャ、やるぞ」と思ったときだけがんばれて、それがなかなか続かない、というのが一般的です。一方、言葉を変えれば、イチロー選手は日々、いつも繰り返していることに、しっかり意味(目標)を見いだし、それを大事にして、達成(更新)していたというわけなのです。

もちろん、練習が短くていいという話ではありません。イチロー選手の集中力は桁外れで、自分が納得できなければ何時間も練習し続けるということもあったそうです。集中しているときは誰もが怖くて近づけないほどだったそうですが、これはキャンプ中、自分の身体にベストな動きを覚え込ませるためでした。

奥村さんが打撃投手時代、イチロー選手にヒットが出ない日が続いたので、居残りでボールを投げようかと提案したことがあったそうですが、その必要はないと言われたそうです。

ヒットが出ない日が続くと、普通は居残って練習をしてどこが悪いかチェックしようとするものです。逆に調子がいいとそれを長く維持したいと思って、却ってオーバーペースになってしまいがちですが、キャンプ中に徹底的に身体に覚え込ませているのでシーズン中には余分なことをする必要はないそうです。何かがあったからあたふたするのでなく、日々、一つひとつに目標をもって丁寧に確実にこなしていくことが大事であるということのようです。

これはビジネス、会社・工場に置き換えても同じことがいえるでしょう。

いつも刺激的なことがたくさんあるわけではありません。それでも、一つひとつを丁寧に進めていくことが「結果」「喜び」につながり、そして「安全」にもつながります。「ルーティン」というと、ゲン担ぎ、ジンクス的な側面を強調してとらえる方もいますが、そうではなく、また漫然と同じことを繰り返すことでなく、日々の繰り返しの中にしっかりと意味と目標を見つけ、チャレンジしていくことといえるのです。

仲間のためという思いが

チームを強くする

既述のように現在ニューヨーク・ヤンキースで活躍している田中将大選手は奥村さんの教え子のひとりですが、「宝塚ボーイズ」からじつは関西の強豪校への進学がほぼ内定していたそうです。しかし、諸般の事情で変更せざるを得なくなった。そのときに声がかかったのが北海道の駒大苫小牧高校でした。北海道まで見学に行き、飛行機の時間もあるので見学を切り上げて帰ろうとしたとき、当時の駒大苫小牧のキャプテン(高校2年生の新キャプテン)が自主的に練習を中断し選手全員を集めて田中将大選手の前に整列して「今日はありがとう。できればいっしょに野球がやりたいね」と声をかけたそうです。帰りの飛行機のなかで「あんなキャプテンになりたい」と田中将大選手は駒大苫小牧への進学を決めたそうです。3連覇がかかった夏の甲子園、田中選手は主将でしたが、明らかに不調でした。自分がなんとかしないといけないという思いが強すぎて、圧し潰されそうになっていたそうです。3回戦の青森山田戦では前半大量6点の大失点。でもベンチに戻ったときに田中将大選手の「ごめん」という一言で、チームが生き返り見事大逆転しました。試合の責任を一人で抱える田中選手を見て、また謙虚にあやまる姿に、チームメイトの士気がよみがえったのです。決勝ではあのハンカチ王子と15回投げ抜き、再試合という死闘を繰り広げました。

また、第2回WBC(ワールドベースボールクラシック)では、原監督率いる日本が優勝しましたが、このときのイチロー選手は絶不調でした。にもかかわらずベンチの前でいちばん声を出し、毎晩毎晩、選手を食事に誘い出しチーム盛り上げに尽力していたそうです。

決勝戦の韓国戦、イチロー選手がようやく決勝タイムリーを放ち勝ちを収めたのですが、それまでのイチロー選手のチームヘの貢献や熱い思いを皆が感じていたので、皆が本当に祈るような思いで固唾を飲んで見ていたそうです。「あのヒットはチーム全員の思いが乗って打たせたもの」とは現在のサムライジャパンの稲葉監督の言葉からもそのときの状況がわかります。

イチロー選手や田中将大選手など「超一流」と呼ばれる人には「人間力」があります。この「人間力」は「個人」「自分」のためではなく「仲間」「チーム」のためという強い思いと、精一杯、自分を出し惜しみしないという姿勢からつくられるものでもあるようです。

昨年の流行語大賞はラグビーの「ワンチーム」でしたが、チーム、組織はいろいろな人、才能が集まって成り立っています。自分の役割をしっかり意識しブレない、それぞれが同じ方向を向く、互いにフォローし合う(思いやる)ことで、皆が一つになり、より大きな力となっていくのでしょう。

※奥村さんの講演でのお話はここで紹介したものはほんのさわりで、キーワードをたくさん挙げていただきながらいろいろなエピソードをご紹介いただきました。ご興味のある方はご著書(次頁で紹介)をご参照ください。

|

記念特別対談 他社でスポーツとものづくりに共通すること

奥村幸治さんには18日の新春講演会の前日に綾部にお越しいただき、当社代表取締役社長材木正己と夕食をともにしていただきました。この場でお話いただいたことも、とても楽しく実りあるものでしたので、食事の席のお話を対談ふうに編集してご紹介します。

材木正己(以下材木) 経営者協会の講演会でたまたま奥村さんのお話を聞くことができ感動し、ぜひ、これを社員にも聞かせたいと思い、お忙しいところ無理を言ってお越しいただきました。本も読ませていただいたのですが、イチローさんや田中将大選手、超一流だからこそできる、続けられるということもあるのでしょうが、一般の人間でもやっぱり学べるべきことはたくさんありますね。これまでたくさんの方を指導されてこられて、「伸びる選手」に共通点はありますか?

奥村幸治さん(以下奥村) 一流の選手もそうですし、伸びる子どもは素直です。うちのチームを見学に来られる方、指導者はたくさんおられます。いろいろなアドバイスをいただくのですが、子どもたちには、しっかり話を聞きなさい。そして言われたことをまずは試してみて、自分に合うか合わないかを判断しなさいと言っているんです。

材木 自分が正しい、こう教わったという先入観とか思い込みを捨てる柔軟さが必要ですね。以前、創立記念の講演会で話を伺った北京五輪女子バレーボールの柳本監督も同じことをおっしゃっていました。自分の経験や知識だけで凝り固まるのでなく、良いところは何でも取り入れるという視野の広さも大事なことですね。それは社会人、企業人でも同じです。新幹線の広告写真に第1回オリンピックの100メートル走の写真がありました。クラウチングスタートしている選手はたった一人、その選手が金メダルを獲ったのですが、当時、両手を地面につけてスタートするというのは常識外だったわけです。

奥村 技術も道具も日々進化、変化、発展しています。超えようと努力する人がいる、超えられないためには、そのさらに上を目指さないといけない。そこにとどまっているということは後退と同じです。

材木 そのために学びが大事。奥村さんの本に、中学生の頃、お父さんに「ネクストバッターズサークルにいる選手にも目を向けろ」と注意されたお話が出てきました。ふつうは目の前のバッターをいかに打ちとるかをまずは考える。あるいはランナーはどうか、ベンチからどんなサインが出ているかなどには注意を向けることもあるでしょう。しかし、だいたい次打者は自分の好きなフォームで素振りをするものなので、そこで打者のクセがわかるという……観察力を高めれば、グラウンドにはいろいろな情報が転がっているということですね。

奥村 宝塚ボーイズの子どもたちを甲子園に連れていきます。もちろん、すごい選手を見てあんなふうになりたいという憧れをもつこともありますが、球が速いとかスイングが力強いといった個の部分だけでなく、強いチームと弱いチームはどこが違うかを観察させていると、強いチームはやっぱり動きがきびきびしているな、声が出ているな、挨拶がきちんとしているな、道具をきれいにそろえているなといった違いに気づきます。それで「自分たちが強くなるためにはどうしたらいい?」と問いかけると、やるべきことが目で見てわかったので明確に答えが返ってきます。

材木 やはり奥村さんの本の中に「うしろのほうで選手を見守るようにしているのでなく、いちばん真ん前、先頭で話を聞くようにしている監督が指導するチームは強い」と書かれていましたが、わが意を得たりです。私も講演とかでは最前列中央でお話を聞くようにしています。

奥村 本のなかでも紹介したのですが、駒大苫小牧高校の香田監督は、チームを見学に来られたときに、選手同士が話をしている様子をみるとスーッと近づいていき聞き耳を立てられています。中学生の会話のなかから高校生に役立つヒントがないかを探られているわけで、この積極さ、貪欲さには頭が下がります。

材木 ヒントはいろいろなところに転がっているということで、アンテナを各所にめぐらせるということですね。先ほど、次の打者の動きも観察しろという奥村さんのお父さんのお話をしましたが、お父上の職業は大工さんだそうですね。黙して語らない素材や道具と向き合うなかで、木目を読むとか、材質の特徴に合わせて長所を引き出すとか、日々の観察や工夫が大事という視点が生まれたのだろうと書かれていました。モノづくりの視点や発想がスポーツに役立っているというのはうれしいです。当社日東精工にも野球部があり、京都府内ではそこそこに強いのです。ぜひ、ご指導いただければありがたいです。また奥村さんのお話を当社のモノづくり、人づくりに役立てていければと思います。今日はありがとうございました。

|

|

「第10回クルマの軽量化技術展」に出展 これからのクルマに求められる 新しい製品や技術が注目されました!

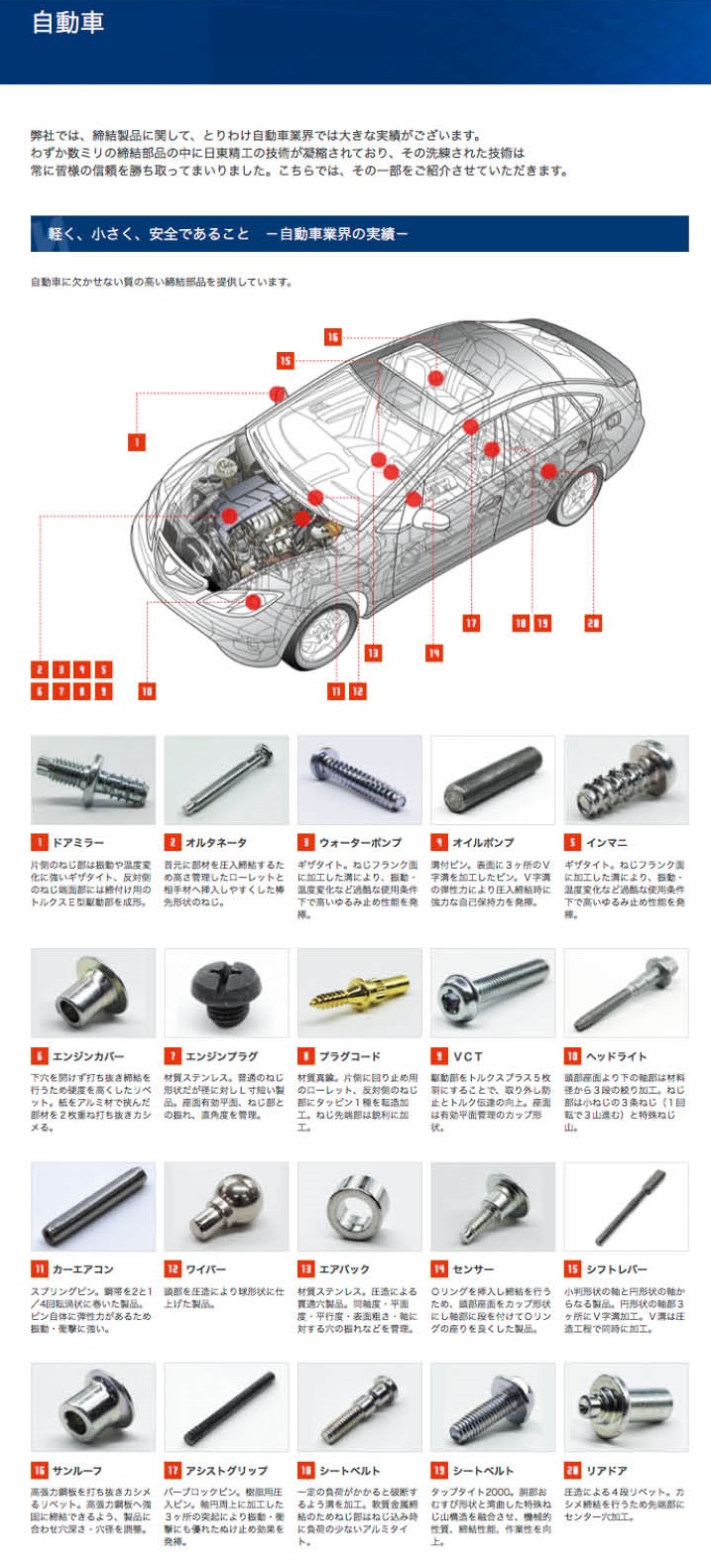

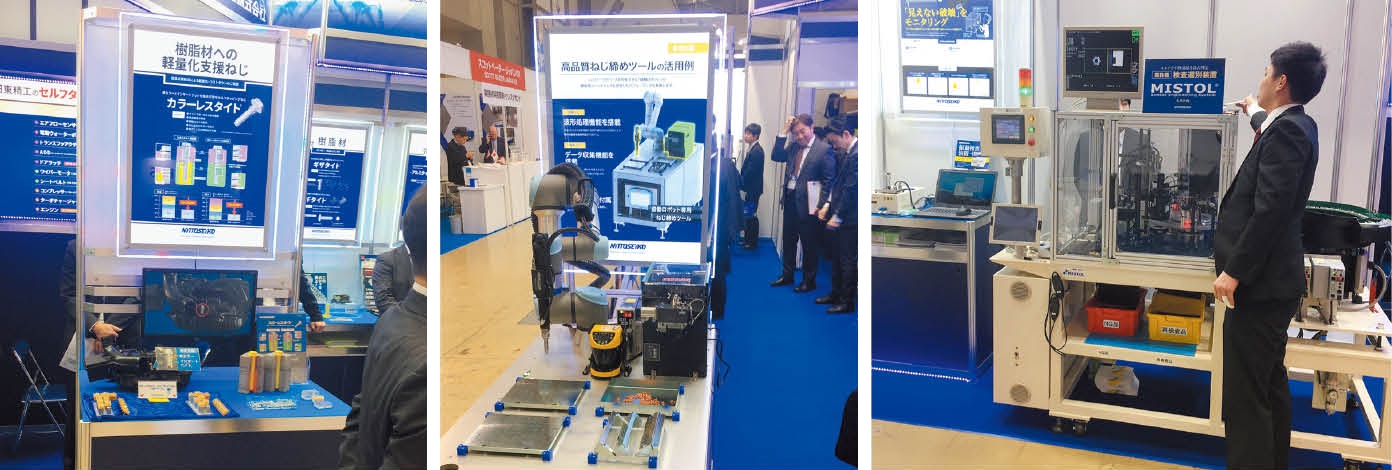

2020年1月15日から17日まで東京ビッグサイトで、約1000社が出展する自動車関連の世界最大規模の展示会「オートモーティブワールド2020」が開催されました。 当社では中期経営計画「NITTOSEIKO Mission “G”」で、自動車分野を重点・注力分野と位置づけています。これまでも当社のファスナー(工業用ねじ)や冷間圧造製品が自動車関連に多数採用され(日東精工ホームページご参照)、産機事業部のねじ締めロボット製造やラインの設計、制御システム事業部の振動検査装置や高性能検査選別装置なども自動車分野に大きな貢献をしています。今後もEV、自動運転、コネクティッドカー、あるいは更にその先には「空飛ぶクルマ」というコンセプトなども控えており、クルマの従来の仕組み・枠組みが変わっていくなかで、これまで以上に当社の製品や技術が、今後、市場から必要とされていくことは間違いありません。 軽量化、省力化という点において当社の強みが発揮できるため、「オートモーティブワールド2020」内の「第10回クルマの軽量化展」に出展。大きなスペースを使って、とくに他社では絶対に追随できない、ファスナー、産機、制御システムの3事業部連携による「締結分野のトータルソリューション」をプレゼンテーションしました。

ホームページで紹介している自動車で使われている日東精工の製品群

写真左/「カラーレスタイト®」(鉄カラー&インサートナット廃止ねじ)。写真中央/参考出品の協働ロボット専用高精度ドライバ搭載ねじ締めツール。締結部品だけでなく、その高精度締結のノウハウを盛り込んだねじ締め装置まで提案できるのが他社にはない当社の強み。写真右/高性能検査選別装置「MISTOL®」

|

|

|

|

2.【TOPICS】

・『人生の「ねじ」を巻く77の教え』北近畿経済新聞で連載開始 詳しくはこちら

・「合格祈願ねじ」プレゼントキャンペーンはテレビでも話題に! 詳しくはこちら

・2019国際ロボット店でねじ締めロボットが出展されました

3.【ねじ大好き!コラム】

朝ドラ俳優さんの「ねじがいのち!」

4.【正己語録㉖】

麒麟よ こい!?

・PDF版はこちら