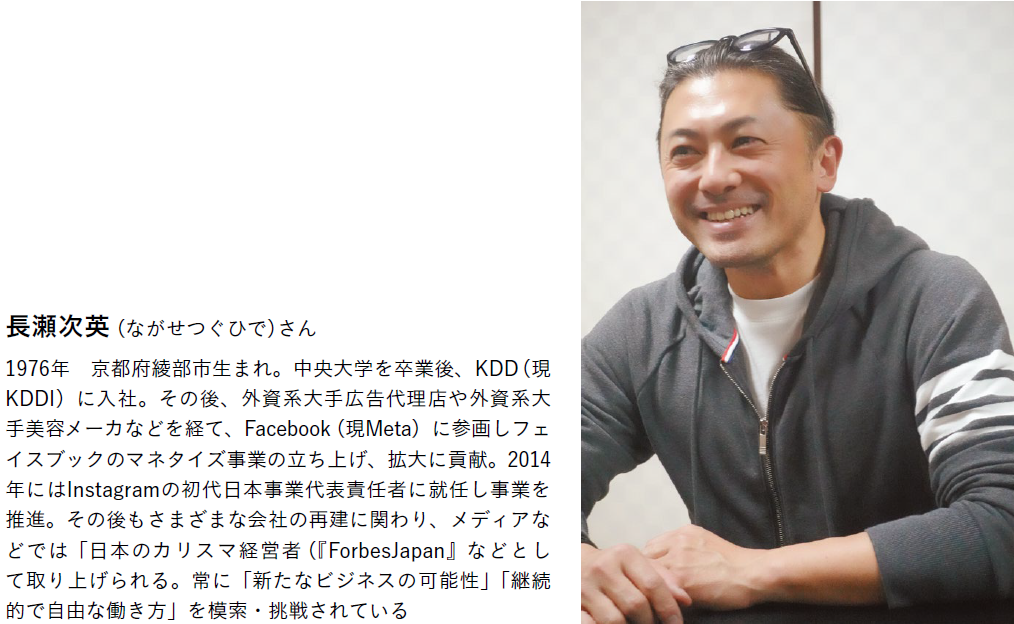

Instagram初代日本事業責任者・長瀬次英さんとの特別対談!

デジタル時代にあっても、

大切なのは「人間力」と「熱量」です

「Instagram」の初代日本事業代表責任者(BDL)や

外資系コスメ ロレアル・ジャパン初代CDO(最高デジタル責任者)

などを歴任、現在はフリーの立場でさまざまな企業の経営に

携わっておられる長瀬次英さんを当社にお招きし、

当社代表取締役社長荒賀誠と対談をしていただきました

(対談での発言は敬称略)

気になる、調べたくなる

それも魅力のひとつです

荒賀:長瀬さんのプロフィールなどを拝見すると、京都府綾部市生まれとなっています。わざわざ“綾部市”と入れていただいているのは、綾部で創業し、今も綾部に本社をおいている私ども日東精工にとっても非常にうれしいことです。

長瀬:じつは綾部市という三文字はとても意味があるのです。“京都”だけで終わってしまうと、京都は誰もが知っているので「ふ~ん、そうなの」とそれで終わってしまいます。けれど「綾部(あやべ)」となると、京都の人はともかく、ほとんどの人が知らない。「綾部市ってどこ?なにがあるの?」って調べたくなる。話題が広がっていくきっかけになるわけです。それでインターネットが普及しはじめた20年ぐらい前からプロフィールに綾部市生まれと入れています。

荒賀:まさに先ほど私もよく知っている某有名人と長瀬さんとのLINEのやりとりを直に見せていただきました。「あやべって知っている?」「お笑い関係の方?(アメリカに移住したピースの綾部祐二氏)」「京都の綾部市のこと」「名前は聞いたことがあるかも」……といったやりとりのあと「今、ぼたん(猪)鍋を食べている。おいしいよ」というメッセージにぼたん鍋の画像を添付されると、「わぁ、おいしそう。食べたいな」「じゃぁ、今度」……といったふうに展開していき、なにか人を惹きつけていく、ワクワクさせる一端を見せていただいた気がしました。

長瀬:調べたくなる、気になる、それも大事なことの一つなのです。あやべにはじつは魅力がたくさんあると思いますし、検索してもらいやすいというアドバンテージもある。けれど、あやべの人は案外それに気づいていない。それはもったいないと思います。

荒賀:当社はBtoB、いわゆる企業間取引の会社なので、かつては取引先との関係を深めればそれでいい、一般の方向けには必要以上に発信しなくてもいいというような風土がありました。もちろん経営理念の一丁目一番地は、地域に貢献するということなのですが、ことさらにそれを発信しなくてもいい、わかる人にわかってもらえればよいという雰囲気が残っていたのですが、今はIRにも力を入れ、等身大の自分たちの姿を知ってもらうことが大事だと考えています。そのためにも発信力をもっともっと高めていかなくてはと思っています。SNSなども大事なのでしょう。Instagram(インスタグラム)の日本での立ち上げに深く関われた長瀬さんにそのあたりのことをお話いただければありがたいです。

長瀬:根本は「人間力」「熱量」でしょう。SNSで「友達」や「フォロワー」がたくさんいるとすごいということになりますが、友達になったからといってほんとうにつながっているというわけではありません。たとえば1000人の友達やフォロワーがいて「いいね」をつける人が50人の場合と、300人のフォロワーのうち100人が「いいね」では、後者の影響力のほうが圧倒的に高いわけです。私はインスタグラムを立ち上げた人間ですが、今は年に4回ぐらいしか更新していません。だからフォロワー数もどんどん減って一時期は7万人ぐらいだったのが、今は5000人程度です。しかし、こんな私にさまざまな企業がアプローチしてくるのは、私が発信すれば、それを受けて何万人、何十万人のフォロワーをもつ人がそれを広げていってくれるからです。そういう背後のつながりを知っている。そして長瀬がいいと紹介するのだからいいものだ、安心できるものだという信頼関係が築かれているからなんですね。そのベースにあるのが「人間力」と「熱量」……。

デジタルを支えるのは

じつは泥臭い「人間力」

荒賀:AI(人工知能)が発達してきましたが、それでもデジタルというとなんとなく、冷たいとか非人間的なイメージを抱きがちですが、じつはその根本にあるのは、泥臭いものなのですね。

長瀬:以前、外資の化粧品会社の再建にかかわったことがあります。副社長(CDOデジタル最高責任者)として入ったのですが、当初は「デジタルだからなんなの?お金になるのか?」「なにも知らない外部の人間になにができるの?」という反発のほうが大きかった。デジタル導入というと一般にはシステムを構築するぐらいだと考えがちですが、たとえばECコマースを導入すると流通の仕組みも変えなくてはいけない、工場のラインも見直し、また宣伝戦略なども見直すなど、抜本的な大改革となるわけで、それを成し遂げるには現場の理解・協力が必要です。ですから最初の一年間は人脈づくりに徹しました。まず、工場などをまわって皆の話を聞く。それぞれの業界には業界の「言葉」があるので、その言葉を理解することからはじめました。人を大事にする、そして自分が嫌われないように細心の注意を払ったわけです。だから、いざ大改革を断行するときに皆がついてきてくれたのです。

荒賀:「人」が基本、「人」が大事ということですね。当社では人材を人財として人財教育にも力を入れています。当社の人財教育を一般向けにまとめた『人生の「ねじ」を巻く77の教え』がベストセラーになったこともありますし、さまざまなところから当社の人財教育についての取材や講演依頼を受けることも多いです。そういった外部からの高評価を誇りに思いつつ、やはり日々、新しいものへと更新していかないといけないと思っています。いまのお話をうかがって、伝えることの大切さ、言葉の大切さをあらためて実感しました。そして長瀬さんがはじめになさったように「聞く」「相手の懐に入っていく」ことが基本、それをないがしろにしてはいけないと思いました。

質から量、

そして今は個の時代

長瀬:インスタグラムを日本で立ち上げるときに、1年で1000万人のフォロワーを獲得するからと、3000万円の予算を計上してもらいました。その3000万円のほとんどは地方への出張費、交通費やホテル代、飲食代です。つまり、人とのかかわりを深めるためのものです。当時、インスタグラムといっても誰も知らない。それでなにをしたかというと、まずはカメラのライカを購入し、写真教室で写真の撮り方の基本を学びました。そのうえで、日本全国の写真展や写真クラブ、鉄道写真の愛好家の集まりなどに片っ端から顔を出して交流を深めました。それで「長瀬さん、撮った写真をどうしているの?」と聞かれたときに「インスタグラムにアップしているんですよ」と話題を広げていく。皆さん、素敵な鉄道写真や日本の美しい風景、珍しい穴場の写真をお持ちなので、その方たちもインスタグラムに写真をあげていくようになる。そうすると、インスタグラムには美しい写真がたくさんある、まだまだ知られていない日本の穴場が載っていると話題になっていきました。ほかにも雑誌社には掲載されなかった写真がいっぱいあるし、芸能人のオフショットなどふだん見られないシーンがのぞき見できるといったように、どんどん話題になるようになり、1年経たずに1000万人を獲得できました。

荒賀:しかもその1000万は不特定多数ではなく、性別、年齢、趣味嗜好などユーザー特性がわかる1000万人というところが味噌ですね。

長瀬:昔は「質」の時代、それが「量」の時代へと変わっていき、今は「個」の時代だと言っています。いいものをつくって評価されていた時代から、よりいいものを大量につくることが良しの時代へと変遷していきました。そしてつくり手側は「これがいいよ」と一律におすすめ(Push)すれば成り立っていたのですが、いまは個別の好み、希望を引き出して(pull)してカスタマイズする時代です。先ほどの化粧品を例にとってみれば、かつては「これをつかえば美しくなる」「しわがとれる」といった会社側からのPushだった。SNS利用といってもテレビCM同様、Push型の発信だったのですが、SNSの発信をいったんやめて、そのかわり熱量をもって発信してくれる、いわゆるインフルエンサーに会いにいくように指示しました。そうすると、必ずしも皆が同じものを求めているわけではないと知る。しわがないのがいいとはかぎらず、年相応のしわがあるのが魅力であると思う人がいるということがわかる。そういった声に対応していくことで、信頼を獲得していったわけです。

荒賀:当社のねじは圧転造という製法で高品位のものを大量に生産できるのが強みになっています。まさに高度成長期などは家電メーカ、光学機器メーカなどからのかなり難しい発注にもしっかり対応し「神様ねじ」と評判をとったものもあります。しかし、それでも基本はお客様の希望に応じての個別対応で、いわゆるJIS規格などに準ずる汎用製品ではありません。そして最近は「多種少量」にも対応しています。「お客様満足度120%」という言葉を合言葉にしているのですが、長瀬さんのお話をうかがって、よりきめ細やかに対応していかないとあらためて感じ入りました。

長瀬:御社の工場をはじめて見学させていただきました。モノづくりの現場を見るのは勉強になりますし、なにより楽しい。今後は「ねじ」についてさまざまなところで熱量をもって語っていきたいと思っています。

荒賀:ありがとうございます。長瀬さん、当社が協賛する5月開催の「あやべ水源の里トレイルラン」にも出場されるとお聞きしています。ぜひ、またお目にかかれればと願っています。本日はありがとうございました。

※本ページの内容は、ニュースレター2月号にも掲載しています