立命館大学と連携!PFASを可視光で無害化する分析装置の開発

PFAS(ピーファス)を可視光で無害化する

分解装置の開発に取り組んでまいります

日東精工では、PFAS問題を解決するためにさまざまな角度からアプローチを

していますが、今般、立命館大学と連携し「PFASを可視光で分解するフロー装置の

開発」を進めていくことをプレスリリース。

今号は執行役員で研究開発・生産技術本部本部長の桐村和也と同研究開発部部長の

上野美光がこのプロジェクトを解説します。

本社会議室で資料をもとに説明する

本社会議室で資料をもとに説明する桐村(右)と上

この研究開発の経緯・背景をお教えください

「当社にはファスナー、産機、制御システム、メディカルと4つの事業(本)部があり、それぞれで新製品や新しい技術研究開発を進めています。研究開発部門としてこれらと違う視点で新しいものを模索するなかで、課題の一つがPFASでした。近年PFASが河川等から検出され、PFASによる水質汚染が社会問題になっています。産業界のみならず、一般の方、とくに小さな子供をもつお母さんの強い関心事になっているわけです。

地域貢献、社会のニーズに応えることが当社の『経営理念』であり、当社中期経営計画の柱の一つが『環境ビジネス』でもあることから、PFASへの取り組みを検討していたところ、2024年6月に立命館大学の小林洋一教授がLED照射でPFASの無害化に成功した論文を発表されました。この発表を知った、当時、研究開発・生産技術本部長であった山添常務の推進のもと、小林先生が研究された分解技術に対し、当社の流体制御技術でお役に立てることがないかと訪問しました。小林先生の研究は、2024年11月に日本経済新聞で大きく紹介されたこともあり、その後のwebセミナーでは700人を超える方が聴講されたそうですが、早い段階で面談できたこともあり、また、その後の訪問で、当社の社外取締役で京都市成長産業創造センター長である平尾一之先生の後押しもあり、共同開発の合意につながりました」

まさに先見の明ありですし、当社の技術力や上場プライム企業としての信頼なども評価されたのでしょう。

そもそもPFASは何かをおさらいすると―。

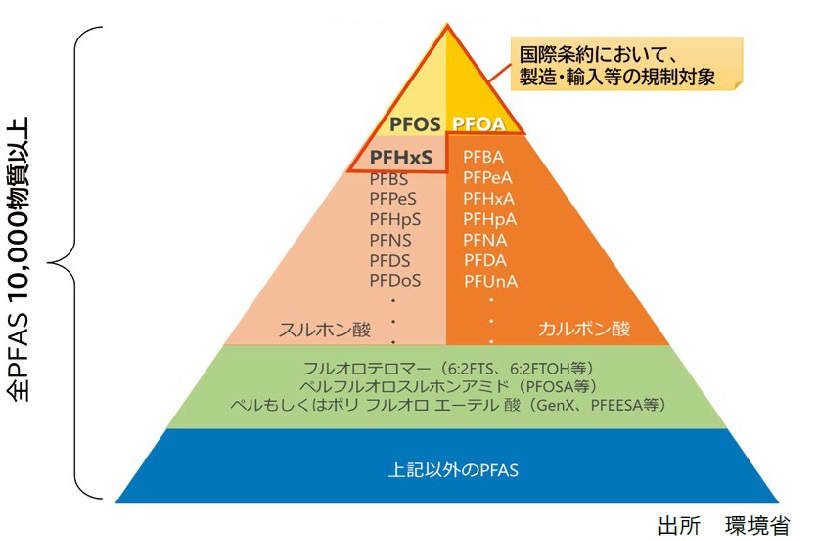

「PFASはおもに炭素とフッ素からなるPer- and poly-fluoroalkyl substances(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の略で、水や油をはじく特性などをもつ人工化学物質の総称です。上のピラミッド図は環境省のホームページで公開されているものですが、じつはPFASの種類は1万を超えています。いずれもが炭素とフッ素が非常に強く結合しているため、耐熱性や耐薬品性、撥水性などの機能をもち、医療機器、電子機器、半導体製造などさまざまな分野で広く使われてきました。フッ素加工のフライパンからイメージするとわかりやすいかもしれませんが、こういった加工を加えることで性能が良くなり使いやすくなります。丈夫になるので、産業用途だけでなく、日常品にも使われています。

PFASの代表的なものにPFOS(ピーフォス)やPFOA(ピーフォア)があるのですが、これらが体内に入ることでの動脈硬化やガンへの影響、健康リスクが高まる可能性があることが報告され、2009年以降は国際的規制が進み、現在では日本を含む多くの国で製造・輸入が禁止されています。しかしPFASは分解しにくく「永遠の化学物質」と呼ばれ、自然環境中に長く残留。残留したPFASが土壌に入り地下水に浸透し、水道水にまで汚染を広げているのです。2026年からはPFOS、PFOAが含有されていないか、残留していないかも水道基準に適用されるようになりました。またこのPFOSやPFOAだけでなく、規制の対象が広がる予測もあります。しかしながらPFASに代替できるものが少ないということもあって、PFASに対応する、PFASを無害化する技術開発のニーズが高まっているのです」

PFASを無害化するこのプロジェクトの強みは?

「現在はPFASの処理には活性炭吸着・焼却・埋め立て処理が多く用いられています。しかし、活性炭に吸着したそのPFASをどうするのかという問題は残りますし、焼却には1000℃以上の高温に対応できる焼却設備が必要になります。つまりこれらの方法ではPFASを完全に無害にするのが難しく、また環境中への流出リスクが残るわけです。

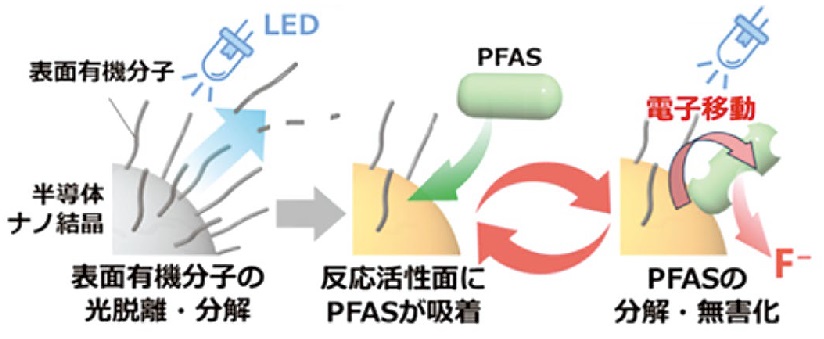

しかし立命館大学の小林先生の研究は、独自に合成した半導体ナノ結晶に可視光を照射することで、ナノ結晶表面の有機分子を脱離・分解し、PFASを吸着・分解してフッ化物イオンにまで変換・無害化させるというものです。化学式を用いた説明では一般の方にはなかなか難しいのですが、かなり大雑把に説明すると、PFASで汚染された水に触媒として、人の目には見えない半導体ナノ結晶を加え、そこにLEDの光を当てることで化学反応を起こさせて、PFASそのものの分子構造を変えて無害化するというものです。

そしてこのLEDというのもポイントで、じつは紫外線の光を当てて処理するという方法が研究されていて、アメリカなどではすでに製品化されているものもあるのですが、紫外線そのものは強いエネルギーなので、かなり堅牢な設備や電力が必要となり、コストもかかるうえ、違った側面での環境負荷にもつながります。しかしLEDの光は『温和』なエネルギーということもあり、紫外線装置より低コストでできるわけです」

今後の展望について

「当社ではこの小林先生の分解技術をもとに、現在のバッチ処理方式からPFAS含有水を連続的に分解するフロー装置の開発を進めていきます。現況は大学研究室での実験レベルですが、まずは約1リットルの水溶液の汚染水を1分程度で処理できる装置を開発し、バージョンアップさせ、ゆくゆくは産業排水だけでなく、一般水源などでも微量に含まれるPFASに対応できる装置の開発をめざしていきます」

「世界的にPFASへの規制が厳しくなるなかで、分析や測定ニーズをはじめ、排水や地下水の浄化といったビジネスも立ち上がっていくことでしょう。また、溶液中のPFAS量を測定するには、主に液体クロマトグラフィー(LC-MS/MS)や燃焼イオンクロマトグラフィー(C-IC)が用いられます。日東精工アナリテック㈱では、そのC-ICの前処理装置『AQF-5000H』を開発・製品化していますが、こういった日東精工グループの技術を結集させ、健康で安全安心な社会づくり、持続可能な社会に貢献してまいります」

※本ページの内容は、ニュースレター10月号にも掲載しています