≪特別対談≫綾部市ご出身の北井久美子さんをゲストにお迎え!

「いい会社」だと言われ続けるためには

当社が本社をおく綾部市のご出身で、

厚生労働省で官房審議官や雇用均等・児童家庭局長などを歴任され、

退官後は弁護士として、また企業の社外取締役や日本ユニセフ協会の

顧問としても活躍されている北井久美子さんをゲストにお迎えし、

当社代表取締役社長荒賀誠と、よりよい会社、働きやすい会社にしていくために

どうすればよいかについてお話をさせていただきました。

北井久美子さん(右)と当社代表取締役社長荒賀誠。

北井久美子さん(右)と当社代表取締役社長荒賀誠。撮影協力/ロイヤルクリスタルカフェ銀座

さまざまな才能が生かされる

環境づくりを綾部で!

荒賀:今日は綾部高校の先輩の北井さんとゆっくりお話をする機会を得られてうれしいです。ありがとうございます。

北井さんは昭和51(1976)年に東京大学を卒業され厚生労働省(当時の労働省)に入省され、婦人福祉課長、婦人政策課長、そして官房審議官や雇用均等・児童家庭局長などを歴任され、「男女雇用機会均等法」の改正などに尽力されてきました。今でこそ「女性活躍」や「ワークライフバランス」といったことが企業経営のなかでも大切なものとされていますが、まさにその先鞭といいますか、道筋をつけられたおひとりです。ぜひ当社の取り組みなどについても忌憚なき意見などをお聞かせいただければと思います。

北井:御社の「統合レポート」 に目を通させていただきました。そのなかでグループ会社のおひとりが綾部ご出身で「ふるさとを大事にしている」ということを話されていましたが、従業員の方はやはり地元綾部の方が多いのでしょうか。グンゼ創業の地で女性雇用が確立しているところに、次は男性の働き口をつくるということで、日東精工が創立されたという歴史もあるわけですけれど、やはり地元の方が大半なのでしょうか。

荒賀:今は大学卒業者の場合は地元(綾部・舞鶴・福知山)からが半分、もう半分は京阪神からですね。高校卒業者はほとんどが地元出身者です。それから新規採用だけでなく、中途採用・経験者採用もあって、以前はあまりなかったことですが、結婚を機に男性のほうがこれまでの仕事を辞めて、パートナーの女性が働いている綾部に転職するというケースも増えています。ただその一方で、綾部には工業団地があって大手企業の工場や事業所もあるけれど、都会からの転勤を嫌がる方も多いと聞いています。就業時間内はもちろん会社でしっかり働く。しかし会社以外の他のかかわりがあまりなく、仕事が終わってからの楽しみが少ない。結局、週末は京都や大阪に戻って昔からの友人といっしょに過ごす……こんな若い人が多いとも聞いています。やはり田舎より都会のほうが楽しいということもあるのでしょうが、それよりも綾部に会社以外での知り合いが少ないということが問題でしょうね。

北井:私が子どものころはグンゼさんのお仕事の関係で都会から綾部へ引っ越してこられるご家庭も多く、そのお子さんたちと過ごすことがとてもいい刺激になったりもしました。もちろん、仲良く遊びもしましたけれど、都会から来た子は勉強ができる子もたくさんいたので、よそから来た子どもたちには負けてられへんという気にもなりました。

荒賀:そういう交流というか、横のつながりが大事ですね。ですから、今申し上げた単身赴任の若い従業員が、週末・休みの日にも綾部にいたくなるようなつながり、皆が楽しめるような魅力的なイベントなどをつくっていきたいという話も進んでいるようです。当社の企業理念は「地域に貢献する」ですが、さまざまな才能をもった人たちが、綾部でそれを生かしていける環境をつくっていくことも大事だと思っています。

北井:〈若者、バカ者、よそ者〉という言葉がありますが、地域の活性化にはそうした人たちの力が欠かせませんね。会合やイベント、そしてもちろん仕事でもそうですが、ユニークな視点やほかにはない発想があったほうがよりよいわけです。当然、女性の参画も必要になってきますね。ちなみに日東精工さんでは、今、男女比率はどのくらいでしょうか?

北井久美子さん

北井久美子さん東京大学在学中に国家公務員試験と司法試験に合格。

1976年に労働省(現・厚生労働省)に入省。

雇用均等・児童福祉政策の分野では、課長、審議官、局長

として男女雇用機会均等法の改正、介護休業の法制化、

幼保一体型総合施設法の制定などに携わる。

1976年から一日も無職だったことがないというのが御自慢で、

厚労省退官後も中央労働災害防止協会専務理事、

東京都公安員会委員長などを歴任。

現在も弁護士のほか、企業の社外取締役や日本空手協会理事、

日本ユニセフ協会顧問などしても活躍。

2024年5月からは「東京あやべ会」の会長も務めておられる

女性が「活躍」できない

その背景を理解するべき

荒賀:男性が85%、女性が15%ぐらいで、本当は8対2と言いたいところですが、まだそこまではいっておりません。しかし課長職以上の女性管理職比率は少しずつ向上しています。ただ、これは綾部という風土もあるのでしょうか、最初のころは「私はこのままでいいです」と役職登用の打診を断られることもありました。

北井:いやいやそれは綾部にかぎったことではありません。今は昭和でなく令和の時代ですが、それでも「私は役職や管理職につかなくていい。昇進しなくてもいい」という女性も少なくはありません。私はそうした人たちに「ほんとうに必要とされている、評価されているのだから、自信をもって受けなさい。力を認めていない人にオファーはこないのだからチャンスは生かしなさい」と言っているのです。実際、役職についた女性たちのアンケートによると、約8割がよかったと答えています。自分の視野が広がった、やりがいが生まれたというわけですね。その一方で、そうしたくてもそうできない事情を抱えるケースも多い。結婚した女性の場合、だいたい最初の昇進の時期と子育ての時期が重なってくるわけで、仕事はしたいけれど残業ができない。育児と両立できない。こういう現実があるわけですね。

荒賀:たしかにそうですね。そこで当社ではまず「働き方改革」からはじめました。「残業ができないから役職が受けられない」という声に対して、「残業ありき」で仕事をするのではなく、決められた時間のなかで成果を出すことが重要であるということを意識面から変えていきました。そして短時間勤務制度を取り入れたり、女性リーダー研修やキャリア面談なども行ったりして地道に取り組んできました。次に続く世代が「○○さん(女性管理職)を見ていると大変そうだから私には無理」と思うのではなく「〇〇さんのようになりたい。私にもできるかもしれない」と思うようになってほしいわけです。

北井:それはほんとうに素晴らしいですね。「私は役職につかなくていい」という言葉尻だけをとって「女性の労働意欲は低い。向上心がない」などと勘違いしている経営者がまだまだ少なくないのです。そういう経営者にこそ「研修」を受けてほしいと思いますね。

荒賀:それから当社では新たに「主任」制度を導入しています。主任は管理監督者と違って労務管理の職務はないけれど、職場のリーダーとして責任ある業務を行ってもらいます。性別にかかわりなく若い世代からの登用も可能で、次世代リーダーとして経験値を積んでもらう役職です。こうすることで、子育てや介護などがあっても、ある程度は自分のペースで仕事ができるわけです。実際、すでに主任には現役の子育て世代、育児短時間取得者も任命しています。

北井:近年は、たとえば警視庁でもそういう取り組みを強化しています。警察はその職性から夜の勤務を含み、不測の事態が起きたらいつでもすぐに対応しなければいけない職場ですが、子育て中の人は細やかに配慮されるようになりました。優秀な女性は早め早めに昇進させ経験を積ませておくとか、逆に子育てが一段落してからでも追いついていけるような柔軟な昇給、昇格制度も充実していってほしいです。日ごろから女性活躍には〈経営者の本気、上司の本気、そして女性自身の本気〉、この3つの本気が必要と申し上げています。私は31歳のときに滋賀県庁へ出向し、女性初の職業安定課長になりました。県内の公共職業安定所職員の人事権を握り、大きな予算をもつポストです。当時は男性の妻帯者が出向くのが慣例で、女性なんかとても務まらないという声もあったと聞きますが、上司が「北井なら大丈夫」と後押ししてくれ、また当時の武村正義滋賀県知事も了としてくださった。自分の力だけではなく、上司の本気、トップの本気のおかげです。荒賀さんのような方がトップだと女性活躍も進んでいきますね。

当社代表取締役社長 荒賀誠

当社代表取締役社長 荒賀誠無意識での思い込み、

男女格差はまだまだある

荒賀: ありがとうございます。私は長く人事関連の業務に携わってきたのですが、誰もが働きやすい、そしてやりがいをもって働ける環境づくりを心がけてきました。もちろん、時代による価値観の変化というものもありますが、そもそも各自の価値観や感じ方はそれぞれ異なりますので、相手にとってよかれと思ったことが、じつはそうではないということはどんな時代にも起こり得ます。たとえば上司が女性の部下に対して感じがちの、女性だから頼むのは申し訳ない、育児中だから時間的に難しいだろうという無意識の思い込み、いわゆるアンコンシャスバイアス。しかし、それによって本人の希望やチャンスの芽を摘み取ることになれば問題です。そのようなことを避けるためにも、日々のコミュニケーションを深めていくことが大事だと思っています。

北井:アンコンシャスバイアスといえば、先ほどお話した滋賀県庁へ出向していたときのことですが、あるとき人事担当の部下(といってもかなり年上)が、困り顔でいるので、どうしたのと聞くと、○○のポストに適任者がいないというわけです。「え、どうしてですか。〇さんはどう?いつも彼女は優秀だとおっしゃっているじゃないですか」と女性の名前を挙げると、はたと手をうって「ほんとうにそうですね」ということになった。その後、その○さんは活躍し、滋賀県で女性初の公共職業安定所所長になりました。

荒賀:別に意識して外すつもりではなかったけれど、選択肢に女性が入っていなかったわけですね。3、40年ぐらい前のお話でしょうか?当時と比べ、今はそれこそ北井さんが改正にかかわられた「男女雇用機会均等法」などもできて、状況は変わってきているわけですね。

北井:「男女雇用機会均等法」は成立当初は弱い法律といわれていたのですが、私が課長のときと局長のときに2回大改正を行い〈みにくいアヒルの子といわれたものを白鳥に育てた〉と評価をいただきました。法律や制度はほぼできたので、あとはそれをどう生かしていくかが大事です。多くの企業では今でもまだまだ男女格差が大きいので、現状を把握し課題を分析して行動計画(期間、目標、取組内容)をつくり実施していく「ポジティブアクション」を進めていっていただければと思います。

荒賀:育児休暇制度がありますね。当社では女性はほぼ全員が取得していて、男性は約6割が取得しています。

北井:この6割が8割ぐらいになると、よりハードルが低くなって自分もとってみようかなとなっていきます。男性も本当は育児休暇を取りたいわけですから。

荒賀:当社の材木会長からこんな笑い話を聞いたことがあります。家でテレビを見ていたら、子どもの非行、反抗期のことを取り上げていたので、「うちの子どもたちには反抗期がなかったね」と奥さまにお話されたのですが「いえいえ、しっかりありましたよ。あなたが知らないだけです。ほとんど家にいなかったからわからなかっただけです」と答えられ、グーの音も出なかったということでした。昔は奥さんに家事・育児はまかせておけばいいということでした。しかし今はそんな時代ではありませんね。

北井:ただ男性の場合、育休を取っても、それは妻と一緒のタイミングでというのが今はほとんどのようです。奥さんをサポートするための育休ではなく、彼女が外で働く時間を設けるかわりにメインで育児をするということが大事だとは思うのですが、そう言うと「いやぁ、それは自分には無理です」と返ってきます。このような状況も徐々に変わっていくのでしょうが、変わるのを待つのではなく、どんどん「ポジティブアクション」を進めていっていただきたいですね。

荒賀:そうですね。そのためにも公正で誰もが活躍できるインフラ(制度)づくりと意識改革の両輪を回し続けていきたいと思います。そして男性の育児休暇取得率や女性管理職比率など、数値目標を立てて、実績値を必ずクリアしていくことだと思っています。役員構成においても女性や外国人など多様性のある組織にしていきたいと考えています。

北井:ここ十年、社外取締役や社外監査役、それも女性を登用するのがある種ブームみたいになっています。実際、私もいくつかの会社で社外役員を務めてきました。しかし、社外役員はお飾りでおいておけばいいという時代ではなく、また女性であればいいという時代でもなくなりつつあります。しっかり役割を果たしていきたいと思っています。

荒賀:さまざまな人、さまざまな価値観に対応していく、皆が安心して働いていける会社でありたいと願っています。ベースにあるものは創業から今も変わることはありませんが、そのときどきに応じて、よりよいものに更新していかないといけないと思っています。他社と比較したり、評価をされるために取り組むことではないのですが、国や京都府の認定制度など、外からの客観的な目で見てもらうことも大事だと思っています。案外、中にいると見落としていることへの気づきもありますし、自分たちだけでなく、外から見てもいい会社だと言っていただければありがたいですね。

東京あやべ会の

つながりに注目!

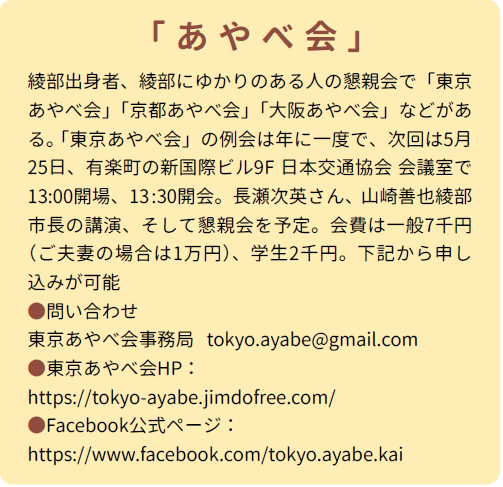

荒賀:ところで北井さんは昨年からは「東京あやべ会」の会長も務められています。綾部出身者の懇親会とでもいうのでしょうか。この「東京あやべ会」の会合には私もなんどか参加させていただいたことがあるのですが、錚々たるメンバーが名を連ねておられます。北井さんは厚労省を退官された後、東京都の公安委員長を務められたのですが、東京都の公安委員全5人のうち、綾部出身者、「東京あやべ会」会員が2人おられたという時期もあって、ほんとうにあやべ人脈のすごさに驚きました。

北井:毎年、「東京あやべ会」の会合で山崎善也綾部市長に綾部の最新事情をお話いただいているのですが、山崎善也市長誕生も、もともとはこの「東京あやべ会」で四方八洲男前市長と出会ったことがきっかけだったとお聞きしています。

荒賀:いまの会員数はどれくらいでしょう?

北井:数百名の登録がありますが会合には毎年60~80名が参加されています。そのほかにも東京の大学に通う学生さんなども集う「AYAの会」があり、この「AYAの会」に先日は長瀬次英さんも参加されたようです。この長瀬さんはInstagramの初代日本代表で、日本の若手経営者(リーダー)のおひとりですが、じつは綾部生まれで、それこそSNSでこの会とつながったということだそうです。今は昔と違って個人情報がとりにくいので、正直、若いメンバー、新規会員獲得に苦労しているのですが、こういうつながり、ネットワークを大事にしていきたいと思っています。

荒賀:長瀬さんには先日、当社で講演※をしていただきましたが、やはりそのきっかけは当社の社員がその「AYAの会」で長瀬さんの席の隣に座らせていただいたことだと聞いています。まさに「東京あやべ会」のネットワークを活用させていただいたわけです。今日のお話の冒頭で、当社、日東精工は綾部の地域雇用創出のために生まれた会社であるという話が出ましたが、その根本を大切にして、これからも当社は本社を綾部におき続けます。綾部を大事にするということは、綾部だけにこだわるということではありません。いろいろな人、モノが綾部とつながっていくことが大事ですね。北井さんにも、そして「東京あやべ会」にもこれからもお世話になりますが、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

※長瀬次英さんとの講演や対談は、ニュースレター2025年2月号に掲載しました。

ご興味のある方はこちらからお読みください。

※本ページの内容は、ニュースレター4月号にも掲載しています