【ニュースレター・2018年4月号(第40号)】前バレーボール全日本女子チーム監督の柳本晶一さんをお招きして講演会を開催しました。

-01.jpg)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ニュースレター」は毎月15日発行の社外報です。(メルマガ読者には翌日の16日に配信)

日東精工の取り組みや旬のTOPICS、コラムなどお役立ち情報をお届けしています。

今月号はこちら

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どんな下手くそでも必ず伸びる

前バレーボール全日本女子チーム監督の

柳本晶一さんをお招きして講演会を開催しました。

当社創立80周年記念式典 第2部として、前バレーボール全日本女子チーム監督、柳本晶一さんの記念講演会「世界一への挑戦〜人生、勝ち負け〜」を行いました。ピンチのときはどう対処するかなど、スポーツの世界に限らず、ビジネスにも人生そのものにもヒントになる素晴らしいお話をうかがうことができました。今号はこのご講演内容を当社事業に重ね合わせ、ダイジェストにしてお届けします。

簡単に柳本元監督のプロフィールをご紹介すると、1951年大阪生まれ。実業団チーム新日鉄のセッターとして何度もチームを日本一に導き、その実力から全日本のメンバーにも選ばれるのですが、当時、年配の方ならその名を聞けば誰もが頷く、世界のセッターと呼ばれた天才・猫田勝敏選手がいて、常に控えにまわされるのです。

実業団チームではナンバー1、日本一を経験できても、さらにその上のレベルとなると、大きな壁が立ちはだかるわけで、それが7年間続きます。レギュラー(先発)メンバーでないので、ボール拾いをやらされたり練習時間も後回しにされたり。それで、柳本さんご自身も正直腐ったりしたそうです。

ある日、先輩である猫田選手に呼ばれて食事をともにしたとき、「日本一ってどうなんだ」と質問され、「それはやはり経験しないとわからないと思います」と強がりを言ってみたものの、「でも俺はオリンピックの金メダルも銀メダルも持っている」と言い返され、そんな自分が卑しく思え、そこからは徹底的に猫田選手やその他の選手から盗めるものはどんどん盗んでやろうと、良いところだけでなく、癖や欠点などを観察し、それをノートに記したそうです。それが柳本さんのデータバレーボールの出発点といえるのでしょう。

ビジネスの世界、当社が目指すものでいうならば、お客様のことを徹底的に調べ上げて、求められることはもちろん、おそらく次はこうだろうと先まわりして提案する。ライバルの動向も常に注視し、それ以上のものを必ず用意する「お客様満足度120%」ということにつながるかもしれません。

まずは目標をしっかり、過去の栄光にとらわれない

柳本さんがバレーボール全日本女子チームの監督を引き受けられたのは、チームがドン底の時代でした。世界で24位。それも世界選手権参加24チーム中24位、つまり世界のどん尻で、東京オリンピックで金、それ以降もオリンピックでは必ずメダルに絡んでいた栄光は過去のものになっていました。シドニーオリンピックでは出場権さえ失い、次のアテネ大会まで7か月しかないという状況でした。「なにも今貧乏くじを引かなくてもいいのでは」と多くの人から忠告されたのですが、「なんとかできる」と勝算をもって監督になられ、まず取りかかったことは、選手の意識改革です。

「よく囲いのある養殖(生簀)の魚にたとえるのです。だんだんその環境になじんでしまって、餌を投げ入れても積極的に食べようとしない。まさにチームはそんな状況でしたね。最初はメダルを目指していたけれど、その目標が当面のライバル韓国には負けたくないに変わり、それが3年半一度も韓国に勝てず19連敗となると、今度はアジアの3位を死守したいとなり、それすら叶わなくなってしまう。目標がどんどん易きほうに流されている状況でした」(柳本さん)

目標が明確に定まらないから選手のモチベーションは上がらない。ほんとうはこんな低いところに甘んじるものではなく、潜在力は高いのにそれが生かせない状況にいたわけですが、そこから脱すべく、改めて「世界のトップと互角に戦う」という目標をリセットすることから始められたのでした。コーチとともに練習メニューや戦略戦術を考えるだけでなく、どうしたらメディアが好意的に捉えてくれ、それがどれだけ選手にプラスに働くかなども研究されたそうです。

「明るくポジティブな方向に向かうために敢えてオーバーアクションをしたり、選手とのコミュニケーションを深めるのに、このおっさんがメールに絵文字を使ったりしたんですよ」(柳本さん)ビジネスでいえば「勝ち癖をつける」ということでしょうか。バレーボールの総合プロデューサーというイメージで監督を務められ、勝っていく喜びをチームに植え付けていったのです。

そして過去の成功を引きずらないということも徹底されたそうです。全日本といっても、東京オリンピックの女子チームは日紡貝塚、その後はユニチカや日立といったように、実業団の優勝チームが核になるチームづくりが基本で、そうすることが協会の不文律になっていました。過去の成功体験があるとどうしてもそれに引きずられてしまいがちで、変えることが難しくなってしまいます。

しかし柳本監督は新たな視点でのチームづくりを開始。ベテラン(とくに挫折を味わった選手)と若手を組み合わせて互いに刺激が生まれるようにしました。そしてチーム力を向上させていき、監督としてアテネ、北京の2つのオリンピック大会に出場し(同じ監督で2大会連続出場は日本史上初 どちらも結果は5位)……そしてその後、柳本ジャパンを引き継いだ真鍋ジャパンがロンドンオリンピックで銅メダルを獲得したのです。

見えないミスを見逃さないミスを育てないことが大切です

柳本監督のお話にはビジネスヒントがたくさんありました。そのひとつが「見えないミスを見逃さない」です。「たとえばサーブをレシーブしてセッターにボールをまわす。竹下選手クラスのセッターであれば本来ボールがくるべき場所から1メートルぐらいずれても、いとも簡単にカバーしてトスを上げてしまいます。だからミスがあったとは一見思えないのですが、『30センチずれてもいいや』『50センチずれでもカバーしてもらえる』とそのままにしていれば、それがいずれ1メートル、あるいはそれ以上に広がっていきます。気が緩んでずれる回数が増えると、ベテランの竹下が『なにやってるんだ』と檄を飛ばすことになる」(柳本さん)

ミスをいかに減らすかが勝利につながります。ミスを減らすにはたゆまぬ練習。しかも質のいい、意味ある練習が大切です。サーブ練習を100本と決めて最後に1本外したら、もう1本でなく、もう10本という姿勢が大事なのだそう。「営業の人なら、たとえば外周りから帰ってきて、あ~終わった、早くビールを飲みたいと思っても、そうだ、あと1軒あそこに電話を入れておこうと思える人、それができる人になるわけでしょう」

「どんな下手くそでも成長できる」

これも柳本さんの講演にあった言葉です。誰もが成長できる。今より上手くなれる。しかし、そこにいたるまでの時間や伸びしろは人それぞれです。指導者(リーダー)たるものは、その成長ポイント、変わった瞬間を見逃してはいけない。ですから柳本監督は練習中も常に真剣に片時も目を離さないようにされていたそうです。

そして「できた」「変わった」ときに、「よかったな、明日からもできるな」という導き方でなく、「これまでの努力の積み重ねが結果に現れた」というように「節目」を確認し、次へつなげていくのを大事にされました。

「伸びる人間は素直である」

「超一流といわれる選手ほど聞く耳をもっていて、適応力が高い」と柳本さん。トップ選手は良いと思ったことは積極的にチャレンジしていき、自分のものにしていきます。自分のことを感覚的によく把握しているので、変化することを恐れません。これまでの自分のやり方に固執しているだけでは成長は止まってしまいます。伸びる人は臆面もなく、照れることなく行動に移します。当社『人生の「ねじ」を巻く77の教え』6番「照れを捨てて取り組んでみる」に通じるものです。

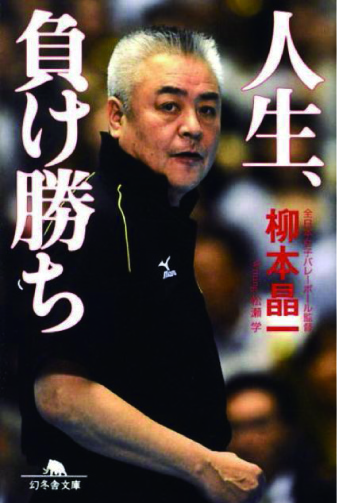

柳本監督には予定していた時間を超えて熱く、ときにはユーモアを交えながら熱く語っていただきました。スペースの関係もあり、ほんの一部のご紹介となりましたが、この続きはご自身の著書『人生、負け勝ち』(幻冬舎文庫)でお楽しみください。

購入はこちら(amazon)

2.日東精工80年の歴史を紐解く

・創立記念式典をインターネット中継

・80周年を記念して、綾部市に寄付をしました 掲載記事はこちら

3.受験生応援ねじ「ギザタイト」 今年度は6,000名以上にプレゼントしました 詳細はこちら

4.【TOPICS】

・NXドライバSD600T 高トルク仕様を新発売 詳細はこちら

・決算説明会ならびにIR説明会を開催 IRカレンダーはこちら

・22名の新卒採用者と入社式 採用情報はこちら

6.【正己語録④】

お役に立てて幸せ

6.【連載④・あやべちょっと寄り道】

ホームランが生まれない野球場

・PDF版はこちら